Quel che la narrazione non dice. E non spiega. L’analisi controcorrente del voto presidenziale. Il ruolo delle élite. La metaformosi dei democratici e il loro distacco dal proprio storico elettorato che ha scelto Trump. Il trionfo della menzogna, delle campagne “contro”, delle strane alleanze. Un’America in declino, una democrazia alle corde. Saprà l’amministrazione Biden avviare un percorso di recupero del rapporto con la realtà? Verrà abbandonato il metodo della rimozione? I primi segnali non sembrano essere confortanti.

È cominciato un altro Grande Esperimento Americano, una di quelle avventure che avvengono periodicamente nella storia di questa nazione. Mi riferisco alla gigantesca manovra di spesa pubblica che Joe Biden ha varato l’11 marzo 2021. Ce n’era stata una perfino superiore l’anno precedente sotto Donald Trump (2.200 miliardi), che ha contribuito a evitare un crollo nel reddito delle famiglie.

Ma il bello della manovra Biden è questo “piccolo sporco segreto”: non era più necessaria. Proprio perché Trump e il Congresso – democratici inclusi – nel 2020 avevano dato più sostegni ai cittadini e alle imprese di qualsiasi altro Paese al mondo, il trauma sociale della crisi è stato attutito. I redditi delle famiglie sono perfino aumentati. Per carità, oltre mezzo milione di americani hanno perso la vita e dieci milioni hanno temporaneamente perso il lavoro, una tragedia incancellabile. Ma poteva andare molto peggio. Le previsioni formulate nel 2020 dipingevano un quadro più catastrofico. Biden cominciò a parlare della manovra da 1.900 miliardi di aiuti quando eravamo ancora in recessione e molti datori di lavoro licenziavano. È entrato alla Casa Bianca che tutto era cambiato: Trump gli aveva lasciato in eredità delle scelte azzeccate sui vaccini; più un’economia già in forte ripresa e l’occupazione in risalita.

Biden ha cambiato in corsa l’obiettivo della spesa pubblica. Non più necessaria per tamponare una voragine di perdite da lockdown, lui l’ha ripensata con un obiettivo nuovo: un vasto programma di lotta alla povertà e di riduzione delle diseguaglianze. Così la sua prima legge di bilancio è diventata un massiccio trasferimento dalle tasse dei ricchi ai conti correnti del ceto medio. Poiché i soldi pubblici sono stati versati ai tre quarti degli americani, il ri-bilanciamento non riguarda solo i poveri. Dopo 40 anni di dilatazione delle diseguaglianze, comincia un tentativo energico d’invertire la tendenza.

La sfiducia verso il sistema

Non è la prima volta che l’America intraprende grandi esperimenti sociali. Ebbe il New Deal di Franklin Roosevelt durante la Depressione degli anni Trenta e la Great Society di Lyndon Johnson negli anni Sessanta per curare la miseria e le piaghe sociali del razzismo. Nelle sfide che quest’America affronta, riappare la gara con la Cina. Biden vuole dimostrare che fra le previsioni sbagliate del 2020 c’era anche quella sull’impotenza delle democrazie.

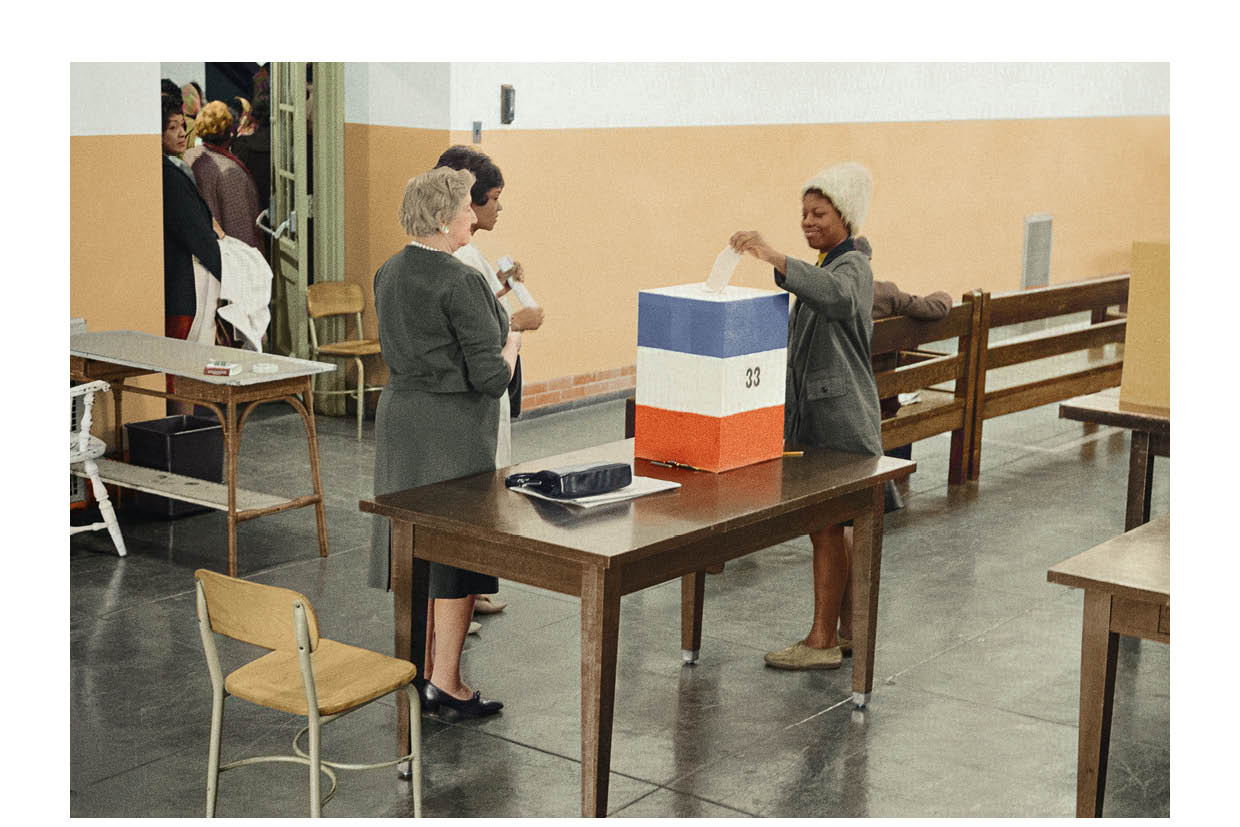

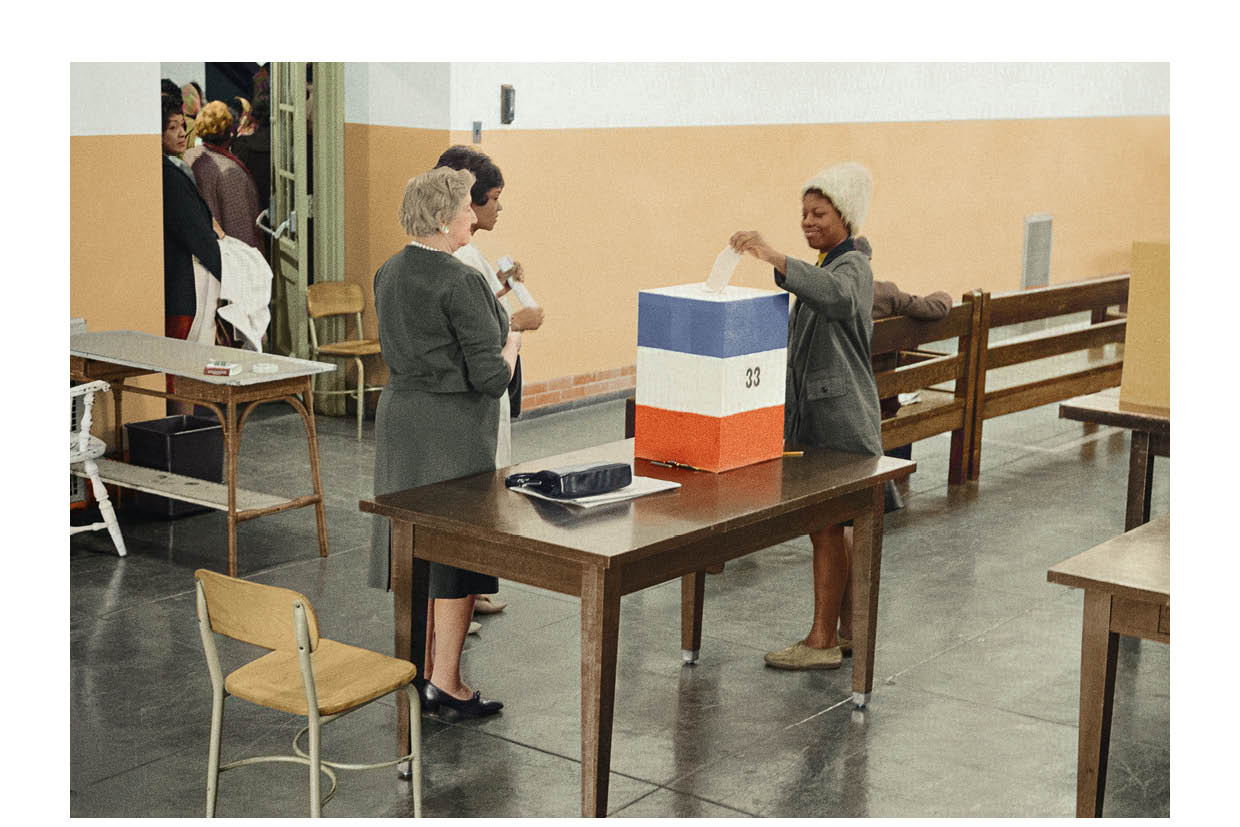

Donald Trump era un presidente di minoranza nel 2016 e lo è rimasto fino alla fine del suo mandato nel novembre 2020. Quattro anni prima aveva acchiappato la Casa Bianca mettendo assieme una serie di vittorie di stretta misura in alcuni Stati-chiave. Nel 2020 non è riuscito a fare il bis. Biden gli ha sfilato tre Stati del Midwest (Michigan, Wisconsin, Pennsylvania), uno della Sun Belt meridionale (Georgia), uno della Sun Belt occidentale (Arizona), quanto bastava per capovolgere i rapporti di forze del 2016 nel collegio elettorale. Biden non ha avuto una landslide o slavina di voti in suo favore com’era stata pronosticata. Trump non ha perso consensi, anzi in valore assoluto ne ha conquistati molti. Grazie alla notevole affluenza alle urne – un massimo storico secolare – 81 milioni di americani hanno votato per Biden, 74 milioni per Trump. In percentuale Trump ha difeso le sue posizioni, in numeri assoluti ha conquistato 10 milioni di voti in più rispetto al 2016. La massiccia reazione di rigetto raccontata per quattro anni dai principali media era una favola. Ci sono stati piccoli spostamenti di voti, e sono interessanti da analizzare: guardando alla geografia, all’etnìa, alle classi sociali, al livello d’istruzione. Bisogna osservarli lucidamente. Invece nell’élite progressista era già iniziato il 4 novembre il processo di rimozione, il rifiuto della realtà.

Questo negazionismo usa molti accorgimenti, il più scontato è la condanna morale: Trump ha mantenuto i voti della sua metà di America razzista, fascista, sessista, bigotta. Quegli operai bianchi, quegli ispanici e quegli afroamericani che lo hanno sostenuto “votano contro i propri interessi”. Gli intellettuali e i leader democratici sanno qual è il vero interesse della classe operaia e degli immigrati, peccato che questi siano così facilmente manipolabili. Quando si parla di crisi della democrazia americana, l’analisi tende a concentrarsi sulla deriva a destra del partito repubblicano; si sottovaluta quanto il disprezzo della sinistra per le masse incolte sia profondamente anti-democratico e semini sfiducia verso il sistema.

Le analisi consolatorie sugli americani “brutti sporchi e cattivi” che hanno votato Trump, hanno avuto un’impennata formidabile il 6 gennaio 2021, il giorno dell’assalto al Congresso aizzato da un presidente indegno che non accettava la propria sconfitta. Si è parlato di un tentato golpe, con evidente esagerazione, vista la tenuta di tutte le istituzioni, la reazione impeccabile del vicepresidente Mike Pence e di altri leader repubblicani come il capogruppo Mitch McConnell che hanno proceduto a ratificare il risultato elettorale, come avevano fatto prima di loro tanti repubblicani nei singoli Stati USA. Ma l’attacco a Capitol Hill il 6 gennaio è stato sovversivo, violento e criminale, ha fatto cinque morti, per qualche ora in America e nel resto del mondo si è potuto dubitare della solidità della più antica liberaldemocrazia. Gli opinionisti liberal hanno gongolato: avevamo ragione noi, quelli erano proprio fascisti. Qualche centinaio di violenti – tra cui gli appartenenti a milizie dichiaratamente estremiste, suprematisti bianchi, nazi – staccatisi da una manifestazione di qualche decina di migliaia di fan di Trump, hanno convalidato sui media progressisti la tesi per cui l’America era stata per quattro anni in mano a un aspirante Benito Mussolini. Sorvolo sulle forzature e semplificazioni storiche. Ricordo la tenuta dei contropoteri che per quattro anni hanno ostacolato Trump a ogni passo: magistratura, governi locali, amministrazione pubblica, forze armate, la stessa Corte suprema piena di giudici da lui nominati.

A smentire l’analisi consolatoria sull’America “fascista, razzista e sessista” che avrebbe votato Trump, l’avanzata dei repubblicani alla Camera ha avuto come protagoniste donne e minoranze etniche. È raddoppiato il numero di donne repubblicane elette al Congresso; è aumentata la quota di neri e ispanici eletti nel partito di Trump. Biden ha perso voti operai con lo stesso margine di Hillary Clinton: nelle classi lavoratrici Trump gli ha inflitto un distacco di 32 punti. Il candidato democratico non ha riconquistato la Florida dove molti più ispanici hanno votato Trump rispetto al 2016; nella contea di Miami-Dade dove il 58% dei residenti sono ispanici, la destra ha fatto un balzo del +22% in quattro anni. La mitica riconquista del Texas, considerata possibile da diversi dirigenti del partito, si è rivelata anch’essa un miraggio. Di nuovo sono stati decisivi gli ispanici, i cui voti per Trump sono cresciuti del 34%. Il presidente uscente ha stravinto fra gli ispanici nelle contee di frontiera con il Messico, proprio lì dove è ben visibile la costruzione del Muro.

I democratici non hanno riconquistato la classe operaia perché non avevano veramente l’intenzione di farlo. In realtà i dem hanno abbracciato un linguaggio – globalista, ambientalista, multietnico e multiculturale – che è fatto su misura per spaventare gli operai. La strategia democratica punta a una coalizione di classi sociali molto diversa. Il singolo indicatore che ormai è di gran lunga il più significativo per capire come vota un americano, è il titolo di studio: se ha la laurea vota democratico, se non ce l’ha vota repubblicano.

L’America “con laurea”

La sfida per Biden è la base sociale del trumpismo; è la larvata guerra civile americana. Il nuovo presidente ha già sottratto a Trump la bandiera del protezionismo, con il suo slogan “Buy American”, compra americano. Una lettura economicista del trumpismo sarebbe riduttiva, però. Le analisi più approfondite sulla base sociale di Trump dicono che l’impoverimento e il regresso economico dei lavoratori non sono determinanti.

Il movente più importante, per esempio dietro il fenomeno dei democratici che votarono per Barack Obama e poi passarono a Trump, è il declassamento di status. L’America “con laurea” li guarda dall’alto in basso. Un sintomo lo trovo nel linguaggio usato da chi nei talkshow definisce gli elettori di Trump dei “bifolchi”, ignoranti, che non sanno quello che fanno. È la definizione più benevola, ma è proprio quella che gli interessati percepiscono come la nuova forma di razzismo. Mentre è proibito nella cultura contemporanea manifestare disprezzo per chi ha un colore della pelle diverso, per chi è gay, o musulmano, è normale disprezzare i bifolchi. È perfino considerato una nobile manifestazione di antifascismo. Biden può capirlo perché ha radici nell’immigrazione irlandese, dove il razzismo verso i bianchi di serie B fu un’esperienza concreta.

La meritocrazia ha generato una diffusa arroganza da titolo accademico: l’idea che una società dà risultati tanto migliori per i suoi cittadini se si affida al potere degli esperti. Da democrazia a tecnocrazia, il passo è breve e spesso auspicato. Gli eccessi di democrazia – detti anche populismo – sono stati attribuiti al fatto che i “bifolchi” (leggi: non laureati) sono facile preda di demagoghi o addirittura aspiranti dittatori, epigoni del nazifascismo. I tumultuosi avvenimenti che in anni recenti hanno sconquassato diverse liberaldemocrazie occidentali, sono stati letti dai tecnocrati come una pericolosa tendenza delle masse a rivoltarsi contro i loro saggi e lungimiranti consigli. La tragedia della pandemia ha rafforzato questa narrazione, esaltando il mondo della scienza contro quello del pregiudizio oscurantista, dei vari negazionismi, delle fake news. In questa narrazione auto-consolatoria per le élite, si è cancellato il ruolo degli esperti, dei tecnocrati, degli economisti, nell’aver costruito proprio le condizioni delle rivolte sociali: dalle diseguaglianze economiche a quelle di status e di dignità. L’aver definito “la” globalizzazione come un “fenomeno naturale”, contro il quale solo gli stolti tentano di ribellarsi, è stata una delle infamie di questa categoria: la stessa che aveva scritto le regole di “quella” globalizzazione al servizio dei potentati economici. Continuare a etichettare le divisioni tribali delle nostre società come uno scontro fra “globalisti e localisti”, o peggio ancora tra fautori di “società aperta contro società chiusa”, è un’altra disonestà intellettuale di chi sta dalla parte giusta dei privilegi forniti da libero scambio e immigrazione, ignorando chi ne è danneggiato.

La nuova alleanza

Il 2020 da un lato ha arricchito ancor più Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e i loro azionisti e top manager. Dall’altro ha cementato l’alleanza tra i miliardari della Silicon Valley e la sinistra: la censura dei social contro Trump, legittima o meno che sia, ha confermato da che parte sta l’establishment di Big Tech.

5.000 miliardi di dollari di ricchezza finanziaria generata dal boom di Borsa, 10 milioni di posti di lavoro distrutti: è il bilancio economico del 2020 in America. Un’annata d’oro per Wall Street, trainata soprattutto dalla performance di Big Tech, un’annata davvero “alternativa” rispetto al dramma della maggioranza degli americani. Una Borsa ai massimi storici, l’euforia della finanza: in America i vincitori della pandemia sono gli stessi che vincevano anche prima cioè l’alleanza fra Silicon Valley e Wall Street, i due settori che hanno fatto profitti record. E che votano democratico.

Quattro anni di “Resistenza” a Trump – spesso la maiuscola è stata usata per alludere a paralleli con la lotta partigiana contro i nazifascismi nella Seconda guerra mondiale – hanno inquinato il giornalismo americano. Nei media progressisti si è vista una sindrome simile a quella dell’Italia governata da Silvio Berlusconi: per abbattere il mostro tutto era lecito, il fine giustificava i mezzi.

Io considero Trump davvero un mostro: dalla sua immoralità personale, all’uso sistematico delle menzogne, dal linguaggio violento all’avversione per le istituzioni democratiche. Quelli che gli hanno fatto guerra però hanno spesso deciso che le bugie di Trump potevano essere contrastate con gli stessi metodi, la stessa mancanza di equilibrio, lo stesso disprezzo per i fatti. Da quando lui ha lasciato la Casa Bianca, il re è nudo. Fioriscono gli scandali in casa democratica, come quelli di Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York: nei primi mesi della pandemia era stato esaltato come un eroe nazionale, mentre in realtà insabbiava dati agghiaccianti sulle morti nelle case di riposo sotto la sua responsabilità. Il caso Cuomo non è l’unico ma è interessante perché avendo un fratello, Chris Cuomo, celebre anchorman della Cnn, ha rappresentato per il popolo dei “bifolchi” un altro esempio di collusione fra sinistra, establishment, media. L’intera industria dell’informazione americana ha vissuto di rendita su Trump: sia quelli che l’appoggiavano (FoxNews) sia i media “resistenziali”. Twitter era rinato grazie a lui.

Il primo summit USA - Cina

In mancanza del mostro alla Casa Bianca, la sinistra radicale è costretta a nuove fughe in avanti. La bandiera dell’antirazzismo, per esempio, ha giustificato epurazioni di giornalisti non abbastanza militanti; e una censura sistematica di libri classici, scritti in epoche non abbastanza “politically correct”. Il movimento #MeToo tradisce le origini puritane e sessuofobiche di un’ala del femminismo americano. Più la sinistra perde il contatto con i ceti lavoratori e con i loro bisogni, più si incattivisce nelle sue battaglie valoriali per cancellare il peccato originale.

Alla sinistra dei milionari Big Tech si unisce quella dei campus universitari: il mondo degli operai, vecchi e nuovi, è sempre più lontano.

Resterà nella memoria il primo summit USA-Cina dell’era Biden, tenutosi ad Anchorage in Alaska il 18 marzo 2021. La delegazione cinese, incassate le accuse americane sugli abusi contro i diritti umani (Hong Kong, Xinjiang, Tibet) ha lanciato una controffensiva. Yang Jechi, responsabile della politica estera nel partito comunista, ha rinfacciato agli Stati Uniti di avere “tanti problemi con i diritti umani, che risalgono indietro nel tempo, ben più antichi della nascita di Black Lives Matter”. Razzismo, violenza, discriminazioni, diseguaglianze: l’esponente della nomenclatura cinese non ha avuto difficoltà a dipingere un quadro orripilante dell’America di oggi. Non ha dovuto forzare i toni o esagerare, il suo linguaggio non era quello di una vetusta propaganda di regime: no, era quello che gli americani leggono quotidianamente su gran parte dei giornali, ascoltano alla televisione, imparano nelle università. Negli anni di Trump questa narrazione convergeva contro un grande colpevole da rimuovere. Ora che lui non c’è più è l’America stessa a essere sotto processo. La sua storia ormai viene raccontata – nelle piazze, nelle aule, sui media politically correct – come una scia ininterrotta di crimini contro tutti gli oppressi: le donne, le minoranze sessuali, gli afroamericani, gli immigrati. Dunque ha ragione Yang Jechi. A che titolo Joe Biden vorrebbe condurre una politica estera basata su valori etici, se è il capo di una nazione criminale? Il linguaggio del partito comunista cinese copia quello di Black Lives Matter e altri movimenti che vogliono rappresentare tutte le vittime vere o presunte: la principale democrazia occidentale è una montagna di menzogne, tutti i suoi valori sono fasulli.

Questa non è una situazione inedita. È un remake degli anni Settanta. Li ricordo bene. Ero un giovanissimo comunista. Assimilavo le critiche della sinistra radicale americana contro l’imperialismo dello Zio Sam, i mali del capitalismo, il razzismo. Lo stesso facevano i dirigenti dell’Unione sovietica, convinti anche loro – come i cinesi oggi – che l’America fosse giunta a uno stadio terminale di decadenza. Le analisi della “sinistra universitaria” di Berkeley e Harvard venivano riprese dalla Pravda, il giornale del partito comunista sovietico. Oggi le differenze dalla prima Guerra fredda sono molte, la Cina è una superpotenza industriale, tecnologica e finanziaria (che l’Urss non fu mai) perché ha adottato il capitalismo, sia pure in una variante statalista e dirigista. Intanto Xi Jinping, visto che una certa America descrive se stessa come un inferno, assolve i propri campi di detenzione dove un milione di uiguri nello Xinjiang vengono “rieducati” all’abiura dell’Islam.