La fase storica in atto, contrassegnata dalla cosiddetta deglobalizzazione, sta producendo un incremento della povertà sociale. Tale evidenza accentua il desiderio di una maggiore uguaglianza tra – e nelle – popolazioni che abitano la terra. L’affronto del problema è una questione dirimente che tocca l’economia, la politica, la tecnologia. E riguarda in modo principale i criteri da adottare per distribuire gli oneri tra una popolazione globale che ha raggiunto gli otto miliardi. Si tratta di mettere in campo iniziative, soprattutto in ordine alla politica – di segno realistico ma tangibili – tenuto conto dell’incremento della scarsità delle risorse. Ma, altresì, nella consapevolezza che vi è uno “storico” rappresentato da un processo di approssimazione all’equità che, sia pure a piccoli passi, non è opportuno subisca interruzioni.

La reazione di uno studioso e operatore di politica economica a un quesito come quello propostomi da Nuova Atlantide è che l’argomento può essere affrontato solo ponendosi a cavallo tra la teoria economica e la politica vera e propria. Le due logiche procedono sovente in modo indipendente: gli economisti pensano (o dovrebbero pensare) in modo razionale, ove con questo termine si faccia riferimento a una scelta basata su calcoli di costi e benefici circa le decisioni da prendere, mentre i politici valutano gli effetti causati sui loro mandanti (votanti o lobby di interesse) dalle scelte che toccano le disuguaglianze in un senso o nell’altro. Un tempo contavano gli ideali dei partiti di appartenenza, in particolare quelli riguardanti la presenza dello Stato nell’economia e nella società o, alternativamente, il ruolo attribuito al mercato competitivo nello sviluppo del reddito e dell’occupazione come fondamento della convivenza sociale; queste differenze rispecchiano le impostazioni politiche che, una volta, si chiamavano “sinistra”, come storicamente si erano affermate.

Oggi il problema si pone in modo diverso rispetto al passato perché lo Stato, più o meno da per tutto, svolge un ruolo sempre più penetrante nelle scelte del mercato e nelle istanze dei cittadini, effettuando scelte che comportano maggiore tassazione o, per evitarla, aumento del debito pubblico. Il ricorso a questa alternativa è però vincolata nei Paesi europei da accordi liberamente stipulati, il cui mancato rispetto comporta sanzioni, o, in tutti i Paesi, dalla volontà del mercato, che si esprime principalmente con giudizi che vengono dalle società di rating con conseguente aumento degli spread e dei tassi dell’interesse dei titoli pubblici per quelli tra essi incapaci di controllare la pressione della domanda sociale di equità distributiva, indebitandosi.

Funzione di utilità sociale e funzione strumentale

Il desiderio di uguaglianza, oltre che legittimo, è presente in tutte le componenti della popolazione mondiale e la sua soddisfazione dipende dalla capacità dei gruppi dominanti di mantenerla sotto controllo con senso di giustizia in regime democratico o imponendo governi autoritari. Le manifestazioni di piazza dei popoli della Terra sono manifestazioni della richiesta di eguaglianza o espressioni della reazione contraria al dominio di forze extra-democratiche; queste dimostrazioni non sono mai cessate, soprattutto dal XIX secolo in poi, e si presentano con diverse dosi di violenza nei diversi regimi politici, in particolare quelli democratici dove la libertà di manifestazione è garantita. Il fenomeno delle immigrazioni illecite è espressione del desiderio di uguaglianza, come lo è la diversa risposta, accoglienza o rigetto, da parte delle popolazioni dei territori verso cui si dirigono i migranti.

Un aspetto non trascurabile è che il problema non viene affrontato, mentre dovrebbe, avendo di mira il benessere di otto miliardi di abitanti della Terra, ma guardando quello di ogni singolo Paese o delle sue sotto-aree (come il Nord-Sud dell’Italia), come risultato dell’organizzazione del mondo in Stati-nazione dotati di territorio, popolazione e sistema legislativo propri. Esistono, infatti, tante funzioni di utilità sociale a livello nazionale, che mirano al rilancio del benessere di ciascun Paese (tipo l’ultimo slogan politico, non unico ma significativo, Make America Great Again). La “funzione di utilità sociale” di ciascuna nazione si accompagna a quella che gli economisti chiamano “funzione strumentale”, che consiste nell’indicazione degli strumenti da attivare (tassazione dei privati e delle imprese, spesa pubblica per l’assistenza e la produzione, debito statale, quantità di moneta e tassi dell’interesse, credito al consumo e agli investimenti) per perseguire gli obiettivi indicati nella prima funzione (migliorare il welfare e l’equità distributiva, stimolare lo sviluppo reale e incrementare l’occupazione). Essa implica l’uso pratico, con pochi limiti, dell’ambiente terrestre ed extraterrestre, i quali tendono ad ampliarsi e divenire una delle variabili della funzione sociale, rendendo più complesso il perseguimento dell’equità distributiva.

Se l’esercizio da condurre è quello di indicare come distribuire gli oneri tra gli otto miliardi di abitanti del mondo per rispondere al legittimo desiderio di uguaglianza che proviene da tutti, si deve partire dall’obiettivo politico di mantenere in vita, come istanza legittima sul piano teorico e pratico, la tensione verso il suo raggiungimento, muovendo qualche passo in avanti a favore di una più accettabile convivenza civile, tenendo conto del vincolo dovuto alla scarsità delle risorse. Sostituirlo con obiettivi come quelli che imperarono a cavallo degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, come il salario variabile indipendente, significa perdere l’ancoraggio indicato.

Una volta considerato che lo stallo politico verso l’eguaglianza incontra anche il vincolo economico della scarsità, fondamento della logica economica, studiosi e politica – i primi meno, mentre i secondi di più – hanno individuato nella moneta un modo per abbattere il vincolo della scarsità, incappando però nell’inflazione e così aumentando la vulnerabilità dei guadagni di equità con essa possibili.

I polli del Manzoni

Così posto il problema, la memoria storica offre un primo aiuto per formulare una risposta che non resti nel vago dei desideri, insegnando ai governanti e ai governati che il progresso tecnologico è insieme ostacolo e stimolo all’equità distributiva interpretata in una chiave diversa da quella usata per avanzare giudizi in materia, ossia considerare solo l’ampliamento dei divari di reddito e non l’innalzamento del livello del reddito complessivo.

Soprattutto a seguito della liberalizzazione degli scambi mondiali e dell’ondata tecnologica il problema dell’equità distributiva si è complicato rispetto a quello esistente nel momento del passaggio da un’economia e società agricola a una industriale, e da governi assolutisti a governi democratici, dove gli esseri umani sono governati da leggi e non da altri esseri umani. La richiesta di una migliore equità distributiva è stata sempre presente nel dibattito politico, con radici profonde nella concezione della legittimità nell’uso della forza da parte dei gruppi dominanti, che affondavano il loro potere nell’ignoranza di ampie fasce della popolazione mondiale. Forse l’espressione più semplice di questa filosofia sociale si ha in Platone, dove i più colti, ovviamente i filosofi, avrebbero dovuto esercitare il governo delle genti, ma la realtà insegna che esso finisce nelle mani dei più forti, oggi non di rado i più ricchi, uno sbocco che l’uomo comune non accetterà mai; se alcuni lo faranno, significa che i deboli si alleano con i più forti o si combattono tra loro (come i polli del Manzoni).

La soluzione indicata di mantenere viva la tendenza verso l’equità sociale e di proporsi di muovere piccoli passi presuppone che si accetti una combinazione ottimale tra diseguaglianze create dalla crescita economica e abbassamento del livello di povertà, divenendo obiettivo della funzione di utilità sociale della politica economica. Così è successo con la globalizzazione, ma, invece di valutare gli effetti sullo sviluppo reale e l’occupazione, sono accresciute le proteste riguardanti l’ampliamento delle diversità distributive del reddito e della ricchezza tra abitanti del pianeta, senza considerare l’effetto del decremento del numero delle persone in condizioni di povertà, soprattutto estrema. Anche se è troppo presto per un giudizio fondato sull’evidenza empirica, la deglobalizzazione pare andare in direzione di un aumento della povertà, peggiorando la distribuzione del reddito, ossia delle disuguaglianze sociali.

Benessere immediato e benessere in prospettiva

La rincorsa verso l’eguaglianza è stata lunga e contraddistinta dalla presenza di continue guerre dove la forza prevaricava la razionalità, ma il salto è avvenuto proprio con i conflitti bellici, per il contemporaneo realizzarsi della coscienza dei diritti degli esseri umani acquisita da coloro che partecipavano alle guerre rispetto a quelli che le organizzavano e questa coscienza ha sospinto la pretesa di partecipare alle decisioni collettive per garantire una migliore distribuzione del reddito e della ricchezza. In parte ci sono riusciti, ma l’insoddisfazione tuttora impera.

La storia insegna che la politica è passata dalle mani dei capi tribù a quelle della nobiltà e, da questa, alla borghesia produttiva, per passare nelle mani dei capi del popolo o da esso delegati; ammesso che l’ultima forma si sia mai realizzata, nessuno degli altri regimi sociali è mai scomparso del tutto: i capi tribù sono diventati i leader del pensiero sociale e dell’azione pratica, i nobili sono diventati ricchi in gran parte per appropriazione della ricchezza esistente, i borghesi si sono trasformati da produttori di reddito a rentier e i delegati del popolo hanno ben operato in direzione dell’equità sociale, ma non di rado al loro interno sono emersi semplici imbonitori e perfino profittatori.

In economia si è passati dalle forme di monopolio e oligopolio, accompagnate da forme pubbliche di protezionismo, alla libera concorrenza e alla conseguente globalizzazione della produzione e degli scambi, che si sono affermate come propizie allo sviluppo e, indirettamente, all’eguaglianza distributiva.

Il progresso scientifico e le innovazioni tecnologiche, sue figlie, si sono intrecciate con l’evoluzione politica, non sempre presentatasi in forme positive (si pensi al nazismo). Il miglior risultato si è registrato quando è finita la contrapposizione tra la concezione statale della social-democrazia e quella del comunismo, che ha condotto ad accettare la globalizzazione degli scambi e a permettere a miliardi di persone di migliorare la loro condizione. Come si è già ricordato, alcuni milioni di abitanti del globo sono usciti dalla povertà più drammatica. Non si può ignorare che un sintomo di un miglioramento del tasso di eguaglianza tra popolazioni del mondo è la crescita stessa degli abitanti della Terra fino a toccare gli otto miliardi, ma la soluzione del problema di un’equa distribuzione delle risorse mondiali è andata ingigantendosi, forse superando le soglie di una sua possibile soluzione.

Il perseguimento del welfare sotto costante pressione di un suo miglioramento si è quindi complicato, sommando agli effetti frenanti dovuti alla dominanza di gruppi dirigenti miopi, quelli derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali; si sono aggiunti nuovi oneri per l’aumento delle rivendicazioni per una vita migliore, conseguente alla presa di coscienza del diritto d’averla da parte di una larga quota della popolazione mondiale. Anche a questi fini, le innovazioni tecnologiche possono offrire un contributo rilevante, purché la cultura popolare sia educata a capirle, accettando uno scambio tra benessere immediato e benessere in prospettiva; riemergerebbe pertanto il fattore culturale messo in evidenza.

Il ruolo centrale dell’OCSE

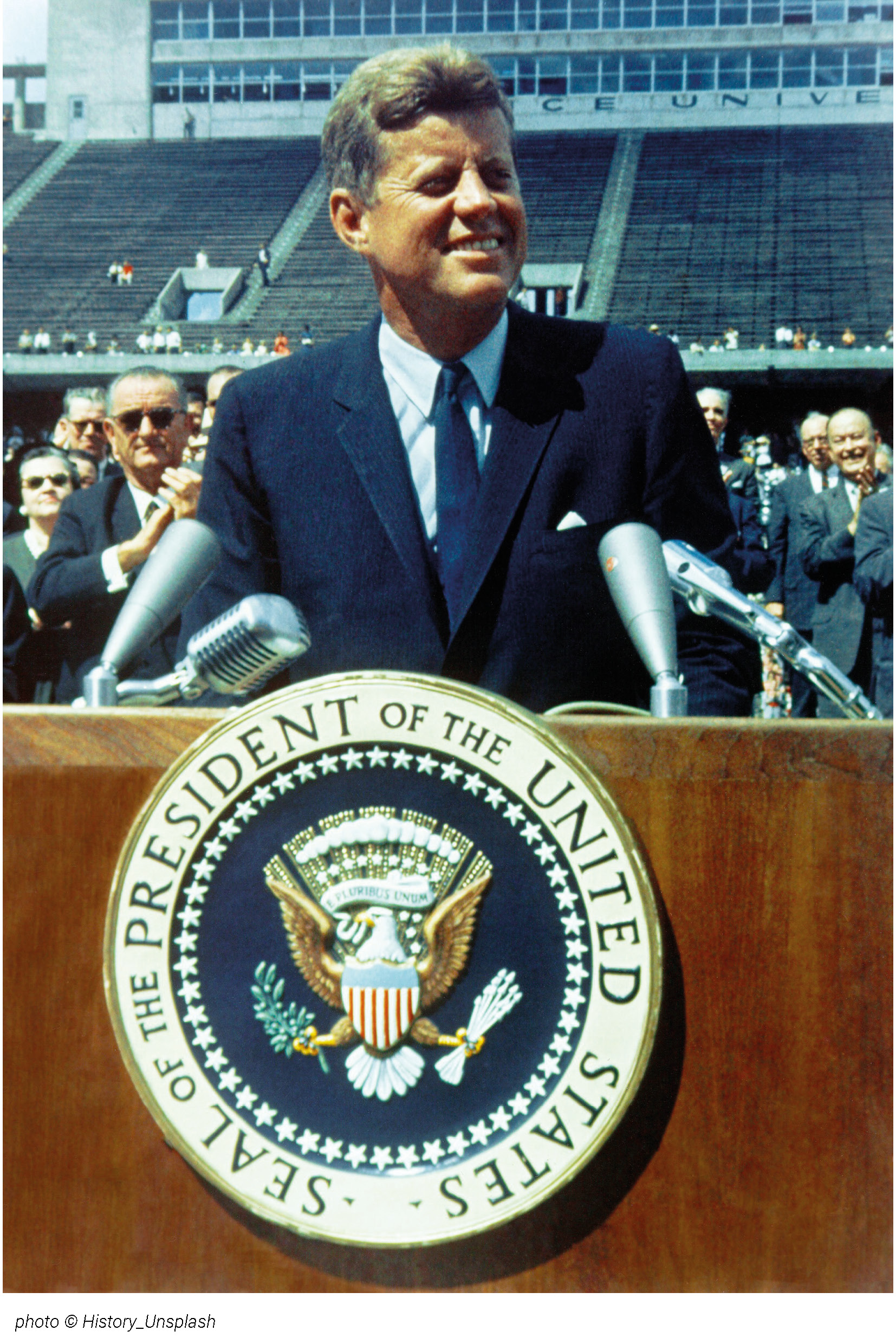

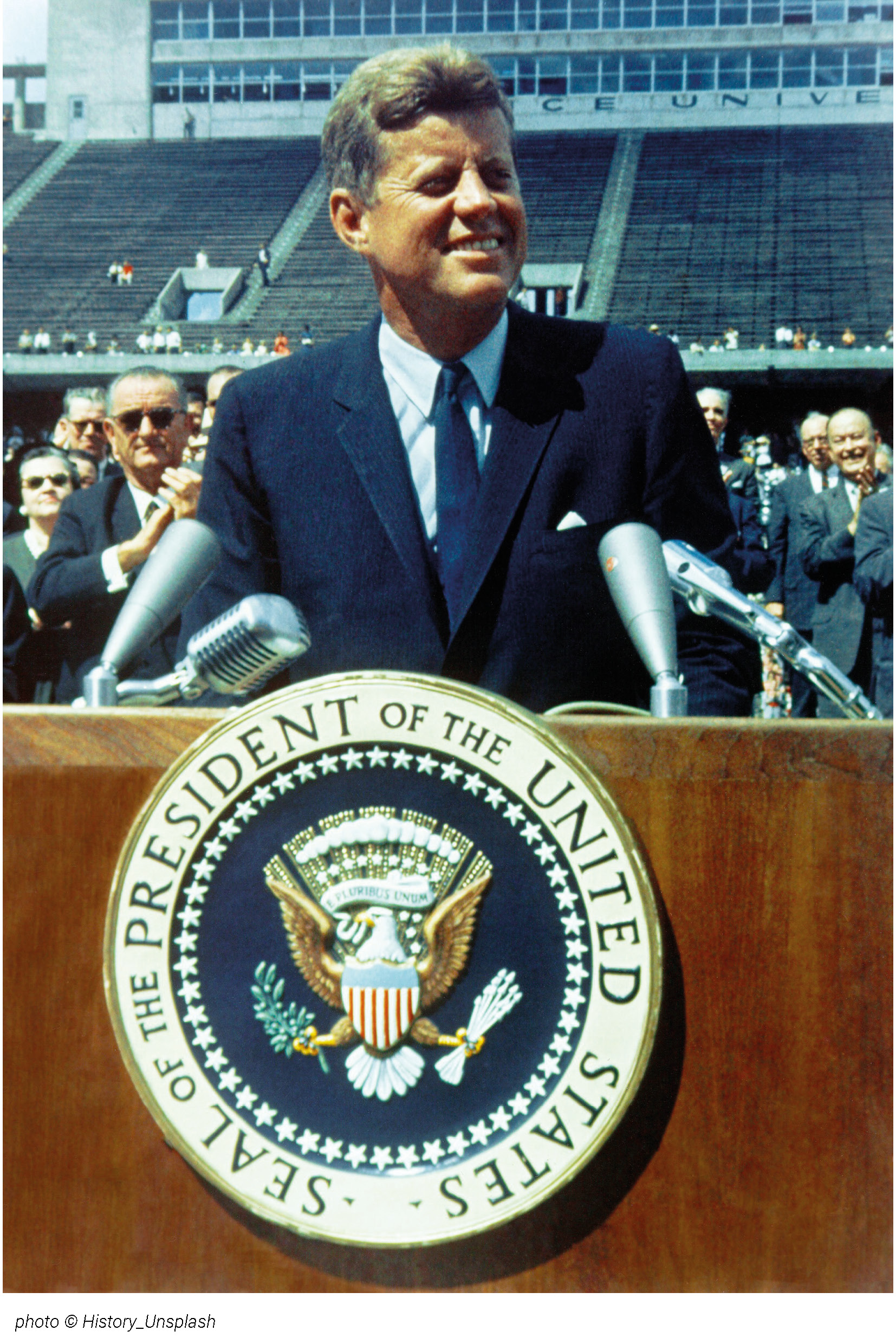

Una prima conclusione della nostra rapida analisi è che i movimenti registrati dall’economia e dalla politica non sono andati, negli ultimi decenni, nella direzione auspicata di una migliore equità distributiva, né all’interno dei Paesi, né nell’insieme del Pianeta. Un esame più approfondito attenua questa valutazione negativa, soprattutto se si valuta cosa sarebbe potuto accadere se si fosse realizzato uno scenario alternativo, come quello che la volontà popolare avesse dominato le scelte, prendendo il potere e aumentando la redistribuzione su basi etico-ideologiche anziché economiche. Infatti, avere accettato che gli esseri umani vengano governati da leggi da essi stessi votate e non da pochi tra essi, non ha portato ai miglioramenti attesi. Poiché le leggi sono fatte da esseri umani – anche se si continua a discutere da secoli quale sia il metodo di scelta democratico migliore – si conta troppo sul fatto che essi eleggano leader vogliosi di agire nel loro interesse. Poiché l’uomo resta il legno storto dell’umanità (Kant, se è lui che lo ha detto per primo) e “il governo di popolo, dal popolo e per il popolo” (dal celebre discorso di Gettysburg di Abramo Lincoln nel 1863) resta uno slogan degno di rispetto, sul quale nessuno sarebbe pronto ad affermare che esista o che si possa realizzare. Si ritorna quindi all’idea di fondo di questo lavoro, di un processo di approssimazione all’equità che, sia pure a piccoli passi, non subisca interruzioni. Su questo dovrebbe puntare la politica, se intende essere rispettata.

Poiché le diagnosi sono condizione necessaria, ma non sufficiente per prendere decisioni, la conclusione finale è che occorre censire le spese che già i Paesi benestanti dispongono a favore di una più equa distribuzione del reddito mondiale e integrarle in un piano simile a quello che nel dopoguerra portò alla operatività della Banca Mondiale e all’avvio del Piano Marshall per propiziare lo sviluppo dei Paesi distrutti dalla guerra o afflitti da una storica povertà. L’uso finalizzato all’equità distributiva andrebbe affidato all’OCSE di Parigi, come deciso per la realizzazione del Piano di assistenza allo sviluppo. Una scelta siffatta non sarebbe solo un primo passo, ma un bel tratto del cammino da percorrere.